切桿、挖起桿的反彈角是什麼?

要怎麼選擇呢?Bounce Angle

英文:Bounce Angle

日文:バンス角

目錄

切桿設計原理與反彈角Bounce angle

先從了解切桿原理開始。

切桿的英文是Wedge,也就是中文的楔子。

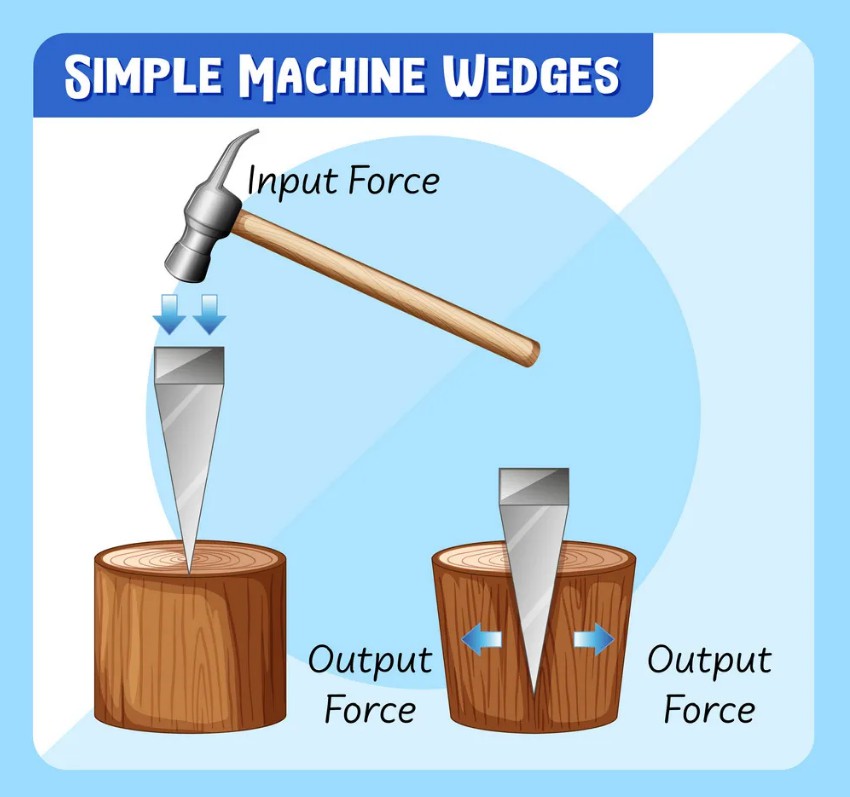

楔子是甚麼呢?

有文學上的意義以及機械工具兩種涵義,文學意義在此就不提了。

以機械工具的定義來說,楔子是一種常用工具其工作原理的通稱。

用來將物件分開,把向下的力量轉化成水平的力量。

例如斧頭就是一種楔子。

如下圖所示,將堅硬金屬製的楔子尖端放置在木材上,從上方拿鐵鎚向下敲擊。

向下的敲擊力量將楔子敲進木材後,力量會轉變成水平方向進而把木柴劈開。

日常生活用到這種原理的工具也不少,可再分成下面兩大類。

1、單楔:只有一個斜面,另一邊是平面。

例:鑿子、鏟子、門擋、削鉛筆機、奶酪刨絲器、水果削皮器。

2、雙楔:有兩個斜面。交集處形成鋒利的邊緣。

例:刀子、鋸子、斧頭和拉鍊。

切桿為何要叫做Wedge楔子?

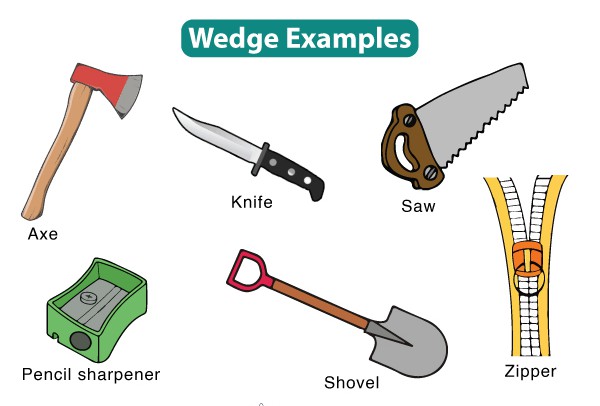

仔細觀察切桿桿頭,會發現桿頭的前緣也是一種楔子。

而九號以上鐵桿從側面看起來就不像楔子,切桿分水嶺是Loft 45°。

剛舉例是鐵鎚從上往下施力,透過楔子,力量均衡往水平移動劈開木材。

而切桿則是側邊施力,往球與地面之間劈進去。

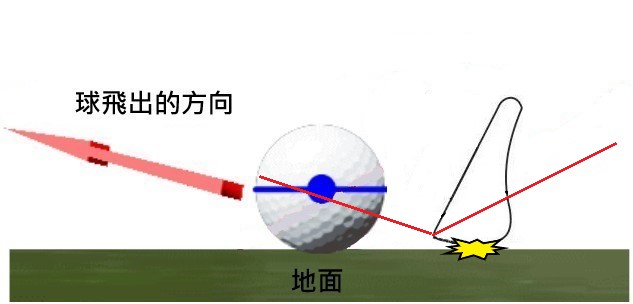

如上圖所示,棕色是地面,黑色弧形箭頭是桿頭行進方向。

精準觸球時,楔子般的桿頭同時給予球以及地面兩股力量。

由於地面較硬,桿面觸到地會往上彈,而不會劈進去。

桿底觸地後,橘色箭頭與黑色箭頭接近同向。

來自地球的反作用力將球彈出。

切桿利用地面反彈力量可輕鬆把球托起來。

註1:為製圖方便,附圖的入射角比較陡峭,實際上應該更平緩一些。

註2:箭頭的大小不等於實際的比例,僅為示意理解方便。

註3:此圖為其中一種狀況,並不包含全部。

穿插個小歷史:挖起桿的由來

一切必須從沙坑開始談起。

明明球場都建在山坡上,為何要挖沙坑?

鋪的還是海邊漂亮的白砂?

原來在高爾夫發源地蘇格蘭,包含聖安卓球場在內,幾百年歷史的球場幾乎都建在海邊。

這樣說起來合理,海邊才有沙啊,山上怎麼會有沙呢?

現代球場已將沙坑布置的美輪美奐,簡直如藝術品一般。

蘇格蘭有些老球場至今仍保持原始的風格,沙坑=自然障礙物的設定。

不是偷懶不整理喔,是故意維持成這樣的喔!

原來沙坑有如籃球賽的籃框高度,是遊戲規則的一部分。

把沙坑取消好比籃框降低,比賽還有什麼可看性呢?

是的,沙坑不能取消,只要有高爾夫一天,就不可能避掉打沙坑球。

然而,沙坑球不好打很久以前就這樣了。

約一個世紀以前的高爾夫球手大都兼具打造球桿的能力。

球手們為了解決打沙坑球的困難,絞盡腦汁設計很多種概念桿。

百年前的骨董球桿

如圖最左邊這支,將桿面挖一個凹洞,下桿過砂時應該可以把沙排掉,球過不了凹洞,就可以打出去了。

中間這支齒梳設計,下桿過沙時估計沙從齒梳穿過,減少阻力,把球打起來。

也有像湯匙或挖勺這樣的形狀,企圖將球從沙裡挖出來的概念。

但大多數人的設計不符合高爾夫規則,因為桿面是凹面或是過深的凹槽設計而被禁用。

經過不斷的實驗,淘汰,高爾夫球手一直在研究如何才能有效擺脫沙坑的困境。

直到1920年代,漸漸整合出套桿系統。

打沙坑的,通常是鐵桿組Loft角最大那支。

桿面較寬,桿頭較厚,重量最重。

下圖為百年前製作的鐵桿組,最右邊那支,Loft角接近現代的九號桿。

當時的桿頭,幾乎是一塊平坦的鐵片。

既沒有低重心,也沒有寬桿底的設計。

想像一下如果現在拿這種桿下場打沙坑的話,肯定是相當悽慘。

除非頂尖高手,否則一般球友應該很難駕馭。

到了1930年代初期,美國有一位職業高爾夫球員,名叫吉恩·薩拉森 (Gene Sarazen)。

如同其他球員,他也為沙坑球如何脫困,一直苦惱著。

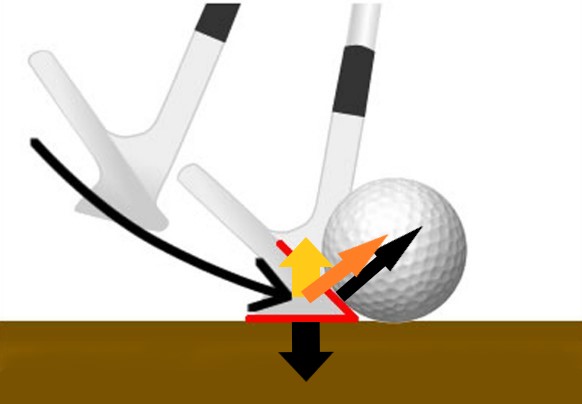

有一次在上飛行課程的時候(這可能是他的個人興趣)。

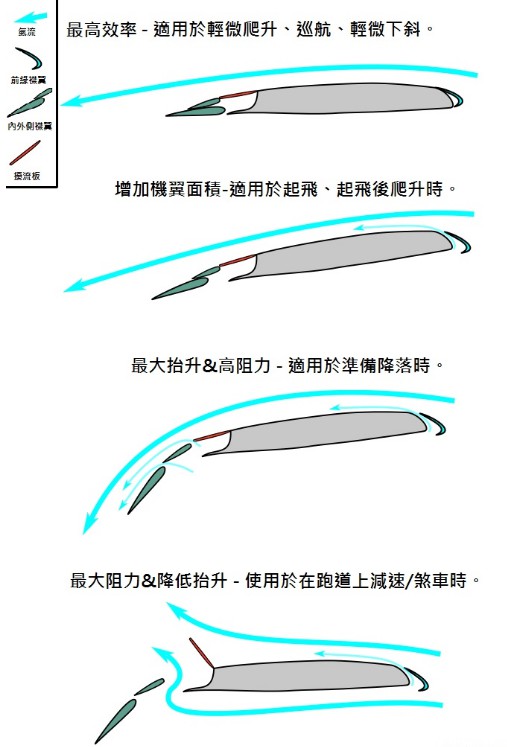

他發現機翼上的襟翼在起飛的時候,會降下來幫助飛機創造升力。

他靈機一動,如果將相同的概念應用到球桿上呢?

於是他將Loft最大鐵桿,在桿底增加了一道額外的鉛。

除了桿底變厚變重之外,最重要的是,桿面與桿底之間塑造出楔子的形狀。

<現代挖起桿的雛形在此刻出現>

經過無數次實際測試之後,Sarazen開創獨特有效率的新式沙坑打法。

Sarazen 於 1932 年在英國公開賽上首次使用這項發明。

當時他覺得這樣可能會被視為非法,每次用這支桿時會故意閃躲裁判。

那年他贏得了英國公開賽,所幸這項新發明的合法性並沒有受到質疑。

爾後,Sarazen與威爾遜(Wilson Staff)體育用品公司合作。

於1933 年開始大規模生產Sarazen設計的挖起桿。

那時候還沒有被稱作Sand Wedge,而是叫做Sand Iron。

新發明商品化,命名為威爾遜 R-90,上市的第一年就賣了50,000支。

雖然他從未為自己的球桿申請過專利,但Sarazen與Wilson Staff簽訂了長期的代言合約。

直到他在 1999 年去世為止,這是高爾夫歷史上最長的一筆代言合約。

這項發明持續到今天都還無其他設計可以完全替代。

下列影片是Sarazen當時推廣新產品沙坑挖起桿的廣告。

站姿、站位、打法都非常乾淨俐落。

正統祖師爺級別,建議球友好好欣賞,對於球技進步必定有所啟發。

從這個看似簡單的改良,影響往後鐵桿與切桿桿頭的設計,卻非常深遠。

現代鐵桿設計進化其中之二

後來的球具商與球員,思考著此設計若用在鐵桿上,有沒有用處呢?

經過許多測試淘汰,時至今日,市場主流鐵桿桿底越來越寬,重心越來越低。

桿底變厚變寬的好處是,如果失誤發生厚擊的話,不容易挖進更深的地面。

桿頭的動能不會全部被地面吃掉,還是能把球打起來。

使用寬桿底的鐵桿若發生厚擊,桿底也有反彈的效果,可把桿頭彈起來。

這樣的反彈對於球的彈道多少有所影響,距離仍會有所損失。

早期的窄桿底球桿,講求先觸球再觸草,必須要精準的控桿能力才打得起來。

窄桿底鐵桿一旦厚擊,桿底會吃進土裡更深,距離相對損失更多。

桿底加厚加寬,可將失誤的損失降低,是防守性質的改善措施。

現代挖起桿設計進化之二

後來球員們發現新設計的沙坑桿不只可以打沙坑,在其他困難球位似乎也更容易把球打起來。

依照球位需要不同角度對應處置,於是廠商就有各種角度的桿底設計出現。

由於得符合楔子的設計,故以角度為單位。

這個就是反彈角,反彈角怎麼定義與量測呢?

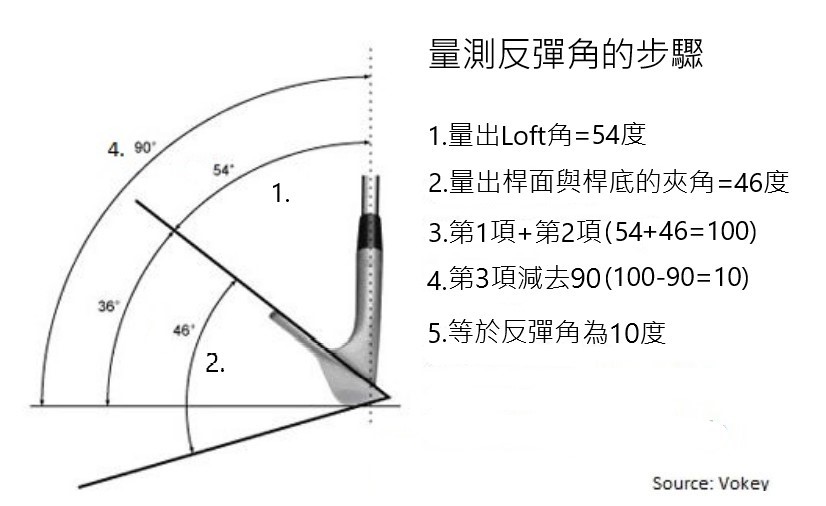

下圖是測量反彈角的步驟。

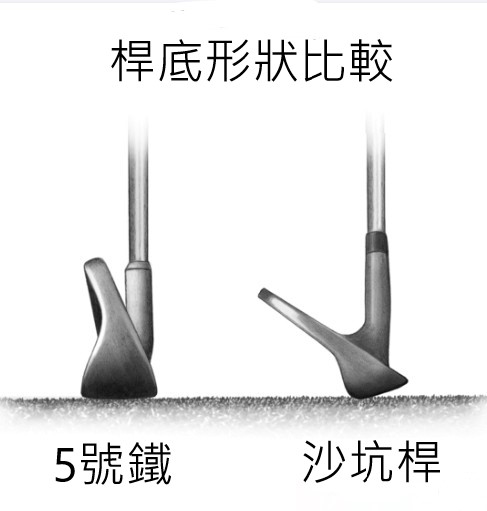

舉下列圖中5號鐵桿與沙坑桿做比較看看。

上圖的5號鐵桿底較寬厚,量出來反彈角是0度。

沙坑桿量出來則是12度。

此例可知:

1.桿底越寬越厚,不代表反彈角越大,反之亦然。

2.反彈角為0度,採取適當打法,厚底設計的鐵桿也有觸地反彈的效果。

3.反彈角是否發揮效用,依打法及球位而定。

遇到草比較長,球與地面空間較大時。

可採用反彈角較大的球桿,讓楔型發揮作用。

相對的,此處用反彈角過小的球桿,缺少地面反彈力支撐;

桿頭速度不夠快的話,球容易變成青蛙跳,可能發生連擊兩次球的情況。

註1:為製圖方便,附圖的入射角比較陡峭,實際上應該更平緩一些。

註2:此圖為其中一種狀況,並不包含全部。

挖起桿的打法與反彈角的關係

上一段提到反彈角跟打法與球位有關。

接下來依狀況別簡單說明。

1.把挖起桿當鐵桿用的打法之一。

常見到男性距離型的打者,用身材及體能優勢創造揮桿速度。

桿面先觸球再觸草,會挖起塊狀草皮,即使桿頭挖起草皮減速,也不會影響出球。

2.把挖起桿當鐵桿用的打法之二。

常見到女性選手採取控制型打法,觸球的同時幾乎桿底也觸地。

桿底滑過地面,速度不會變慢,也不會挖起成塊草皮,

草皮比較像被桿底炸開來的感覺。

這兩者的差異與桿頭的進攻角度AOA(Angle Of Attack)有關,有興趣的球友可以查查看,這裡不再細說。

3.困難球位:

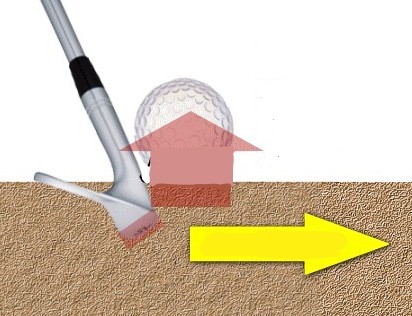

例如沙坑或長草必須脫困的情況,需要利用到反彈角。

讓楔型進入到球下方沙與沙之間,而不是直接打到球,讓桿面上的沙把球托起來。

鬆軟的沙用大反彈角效果比較好,反之硬沙質得用小反彈角打比較適合。

4.切滾或高拋等短桿技巧,需要用到反彈角。

不用全揮桿,上桿幅度小速度慢,必須靠反彈角讓桿頭順暢滑過觸球區。

影片中桿頭進入觸球區的絕妙位置,值得一看再看。

這裡僅舉較常見的例子,依地形還有其他應用,越多觀察越能發現不同打法的細節。

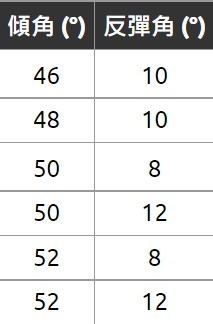

市售挖起桿的反彈角規格

挖起桿套組的規格表內可查到反彈角的數據。

市售挖起桿反彈角範圍普遍在4度~14度之間。

大多球具廠商以雙數為刻度間隔,如4、6、8、10、12、14。

也有廠商以單數與雙數混合為刻度間隔的,如5、6、8、10、11、14。

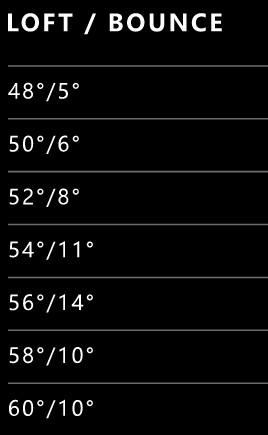

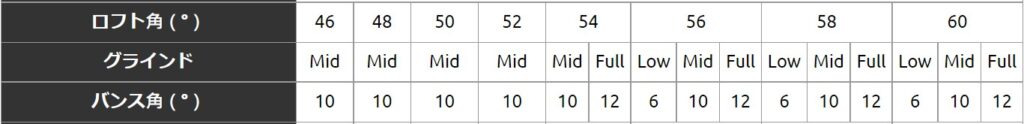

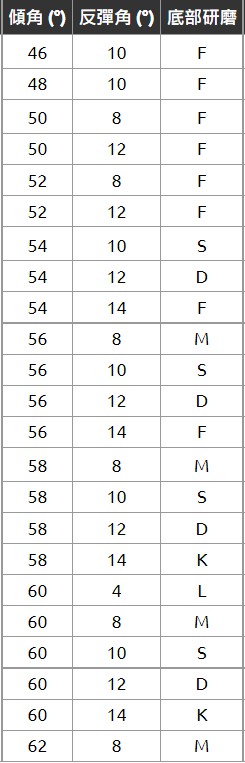

目前規模較大的挖起桿球具廠商,針對各種需求開發出不同的反彈角。

如上圖的T牌,56、58、60的Loft有3個反彈角可以選,總共就有15種可選。

再看另一家T牌的Loft與反彈角,再加上底部研磨的搭配選項總共竟有23種組合。

看到這裡,是不是有點眼花撩亂了呢?

各家廠商,各自表述,各自定義,我們試著整理出其中共通點。

由於本文主題是反彈角,所以底部研磨就暫時不談。

挖起桿的Loft角與反彈角的關係很密切,關於挖起桿Loft的介紹請參考下面文章。

延伸閱讀:

大部分的選手或球友是Loft先決,先確定Loft角的配置,再決定反彈角的配置。

例如

52度Loft配8度Bounce~

56度Loft配12度Bounce~

60度Loft配6度Bounce~

而也有球員是反彈角先決,兩隻挖起桿同樣Loft,各配兩個不同的反彈角。

例如

10度Bounce配54度Loft~

14度Bounce也是配54度Loft~

這就像攝影技巧中有光圈先決與快門先決一樣,沒有對錯,端看個人的考量與選擇。

結語

沙坑挖起桿的發明,影響了鐵桿的桿頭設計,也讓挖起桿走向與鐵桿不同的發展之路。

由於篇幅關係,本文分上下兩篇,上篇說明反彈角的由來與辨識方法,下篇繼續討論各個階段怎麼選擇短桿的反彈角。

延伸閱讀:認識高爾夫球桿系列4:Bounce2 Angle切桿、挖起桿的反彈角。(下篇)(建構中)

這篇文章會再次觀看,先加入書籤✰收藏網頁~

或以掃描QR CODE 加入。