常打出拉不達與剃頭球很困擾嗎?

本篇詳圖分析一看就懂,揮別失誤很EASY。TOP

目錄

前言FAT&TOP

此次探討鐵桿擊球過程中剃頭球與厚擊球發生的原因。

先固定其他維度的條件。

1.觸球時桿面正對目標物。

2.觸球點在桿面甜蜜點。

3.LIE角設定正確。

4.揮桿路徑穩定。

5.不考慮斜面,圖例以水平面為準。

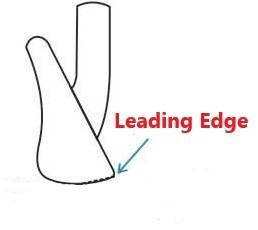

下圖桿頭上紅色曲線位置叫做LEADING EDGE,

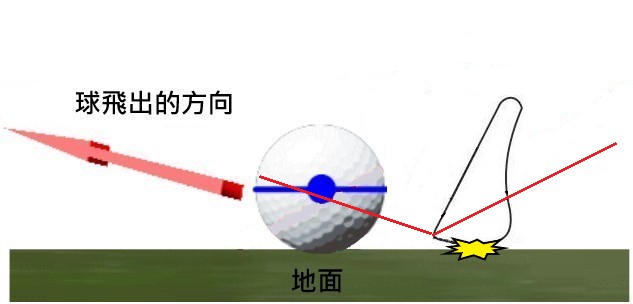

剃頭球第一類

<桿頭在球的赤道線之上往上擊球>

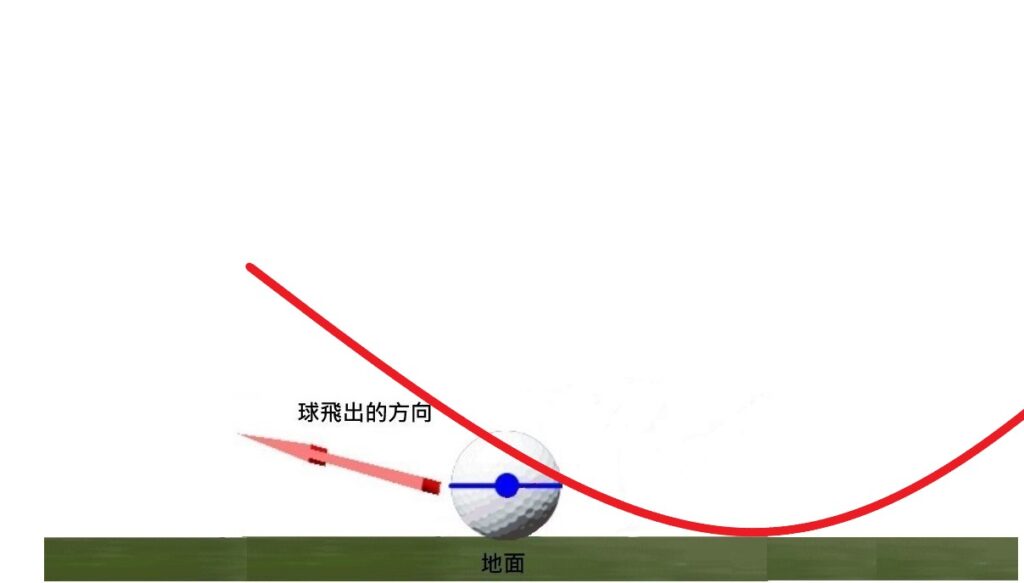

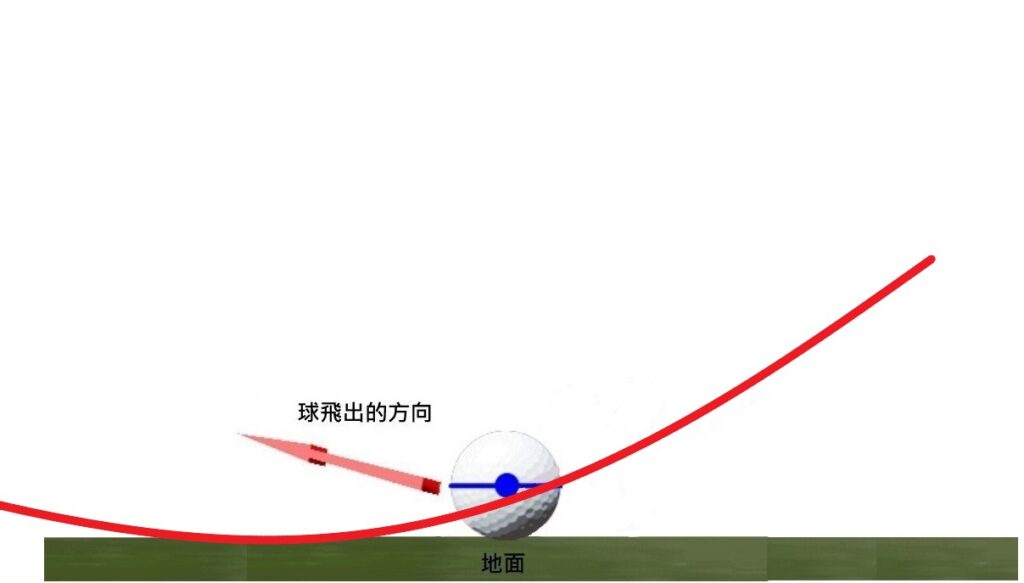

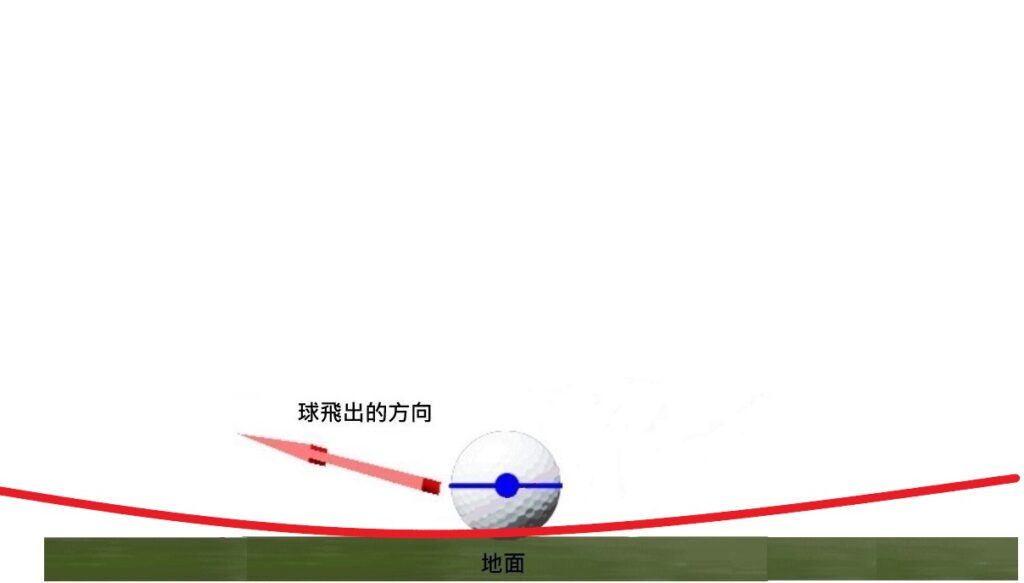

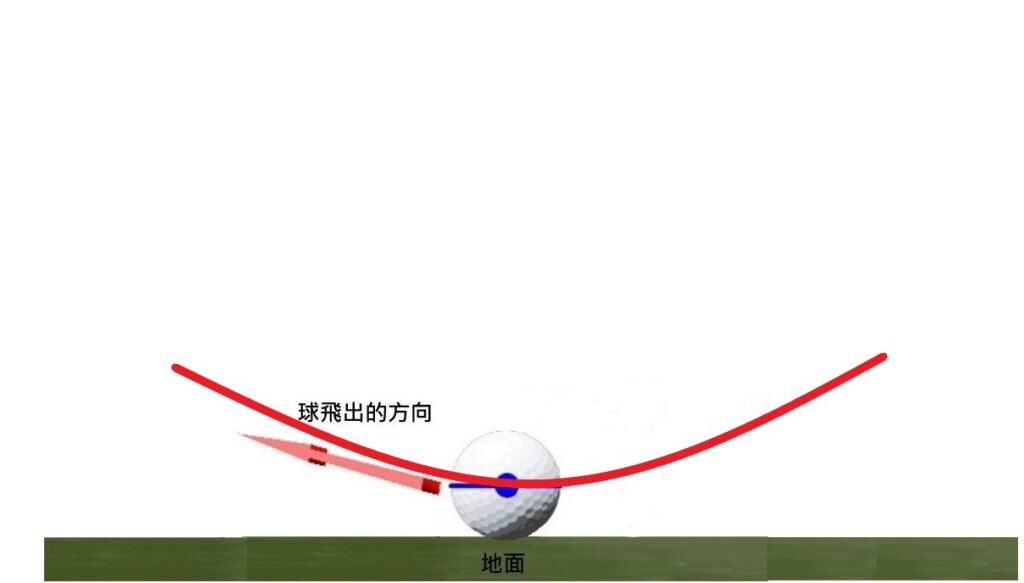

將球放在水平人工草皮墊上打擊,紅線是leading edge會經過的路線。

可以看出桿頭Leading Edge 先經過揮桿路徑最低點,沒觸到地面,往上升時才觸到球。

這樣的剃頭球

1.觸球點在球的赤道之上,幾乎與球的重心平行。

2.桿面角度沒有作用。

3.球飛不起來,沒有後旋,平飛出去很快落地。

(註:桿頭與球的大小非正常比例,示意參考之用)

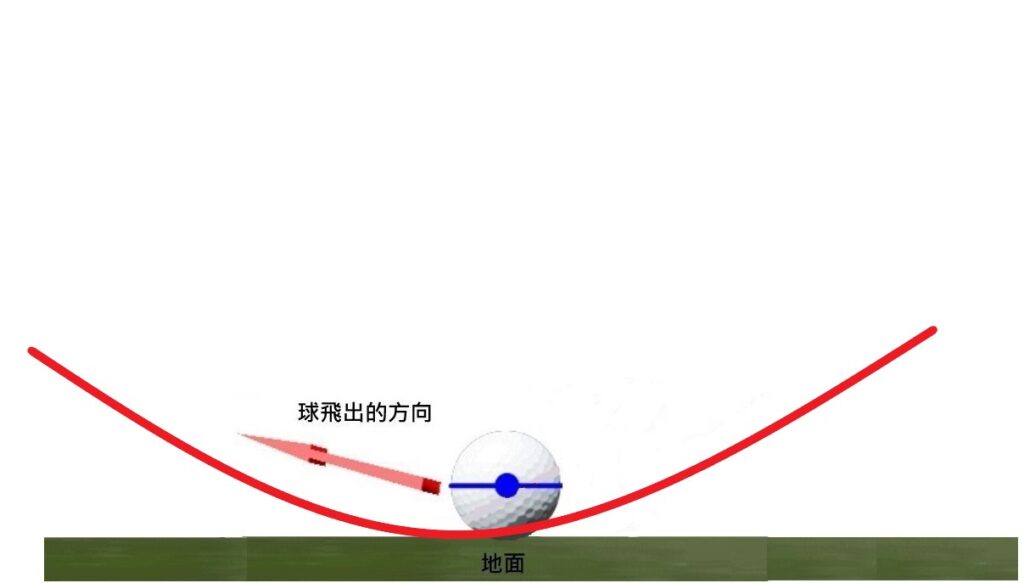

剃頭球第二類

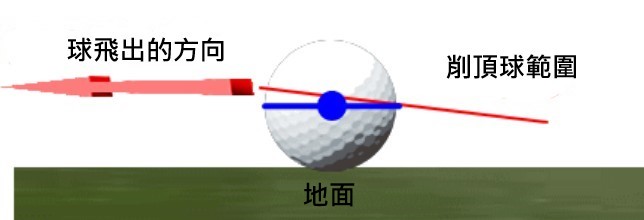

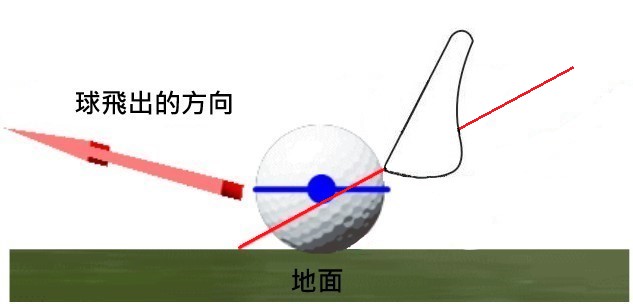

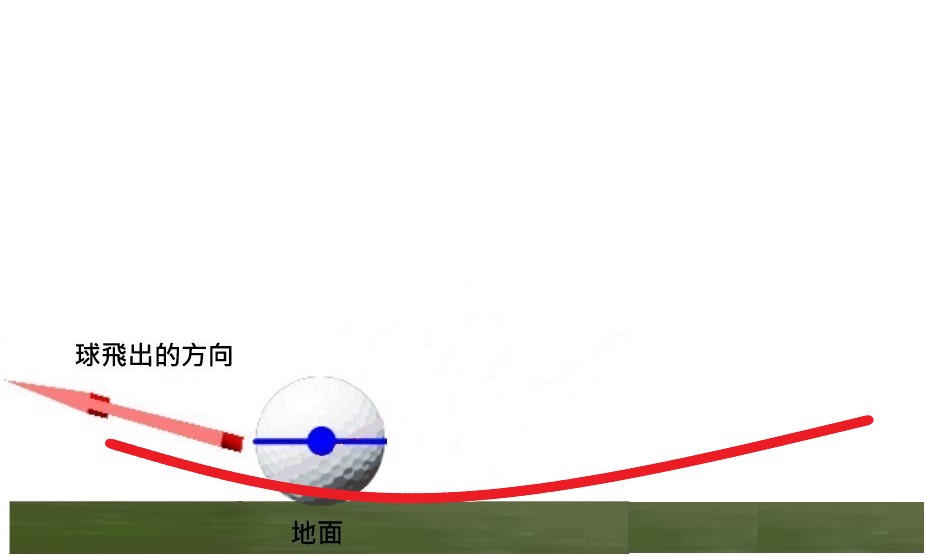

<桿頭在球的赤道線之上往下擊球>

同上條件,變成桿頭在下桿時還沒到達最低點,先於球的重心赤道線之上觸到球。

註1:實際上的軌道會再更平緩些,圖例比較誇大是為了便於比較。

註2:球飛出方向的角度為示意,並非固定角度。

這樣的削頂球:

1.桿面角度沒有作用,球不會有後旋量或很少。

2.地面產生反作用力,經由球傳到桿身再回傳到手上,手可能會感到異常震動甚至疼痛。

3.因為反作用力影響,揮桿軌道觸球後改變,收桿看起來就會不自然。

4.球因為人工草皮墊的反作用力而彈飛起來,但飛不高,也飛不遠。

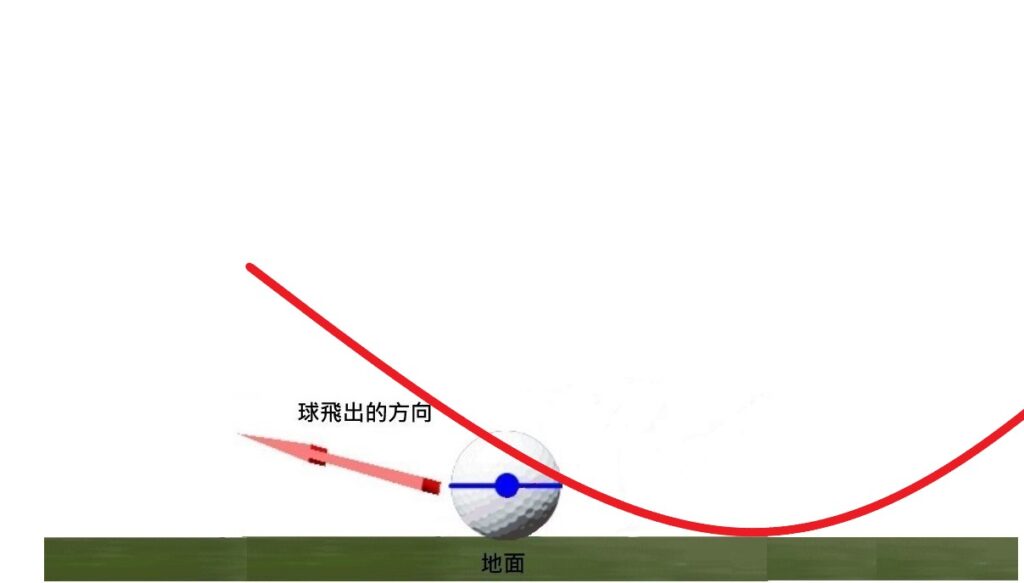

剃頭球第三類

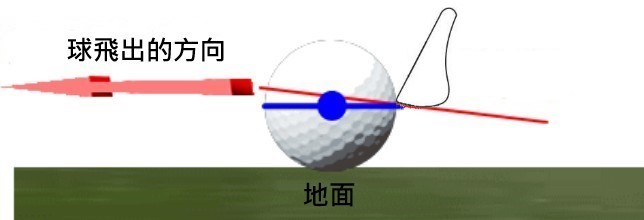

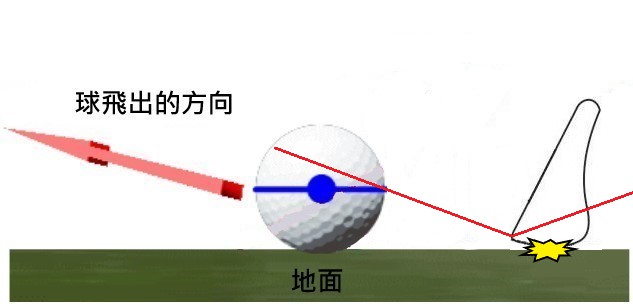

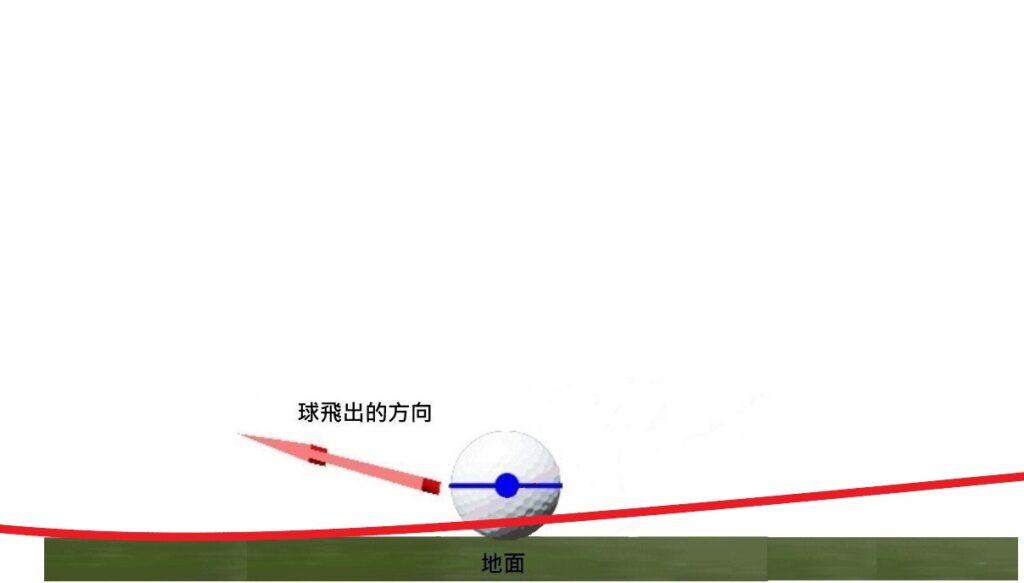

<桿頭先打到地面才觸到球的赤道上方往上擊>

過早的厚擊,反而形成削頂,如下圖所示。

與第一類剃頭球相同之處在於上升路徑觸到球,差別之處則在於桿頭先觸地再擊中球。

第三類剃頭球的特徵是:

1.桿頭的動能被地面吸收,速度變慢。

2.桿面角度幾乎無用,球飛不起來。

3.後旋量嚴重不足。

4.會先發出打到地板”咚”的聲音,再聽到觸球”咖嗆”的聲音。

5.直接來自地板反作用力道很強,手會感到異常震動,甚至受傷。

6.受到反作用力影響,收桿不自然。

第三類剃頭球距離最短。

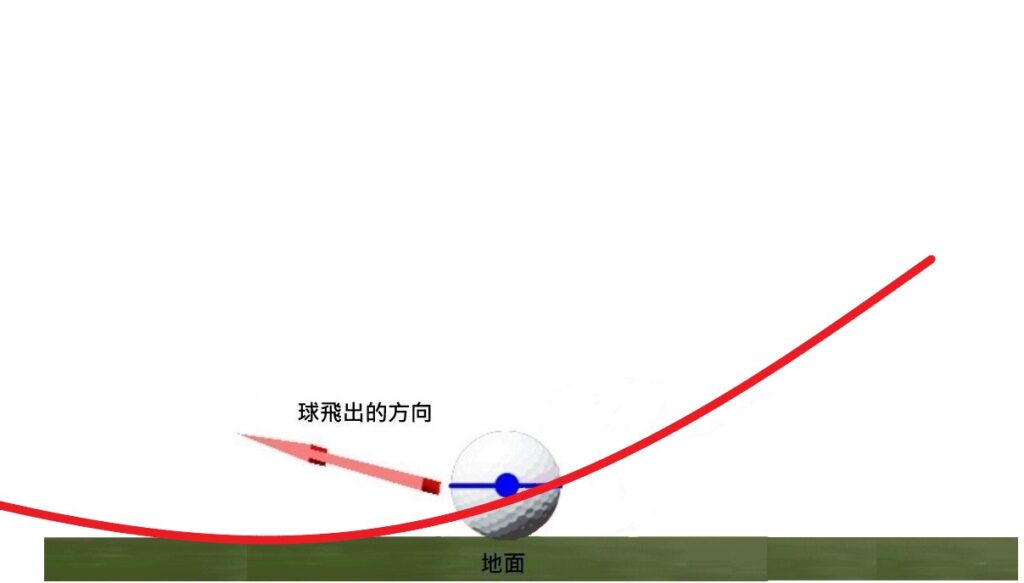

厚擊球

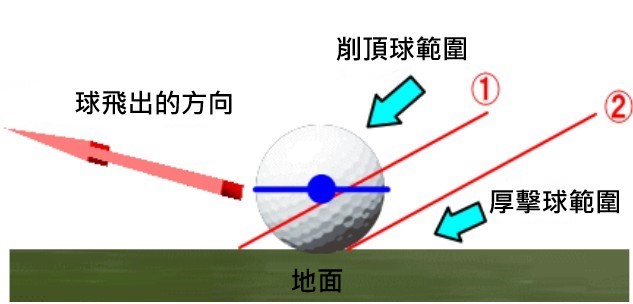

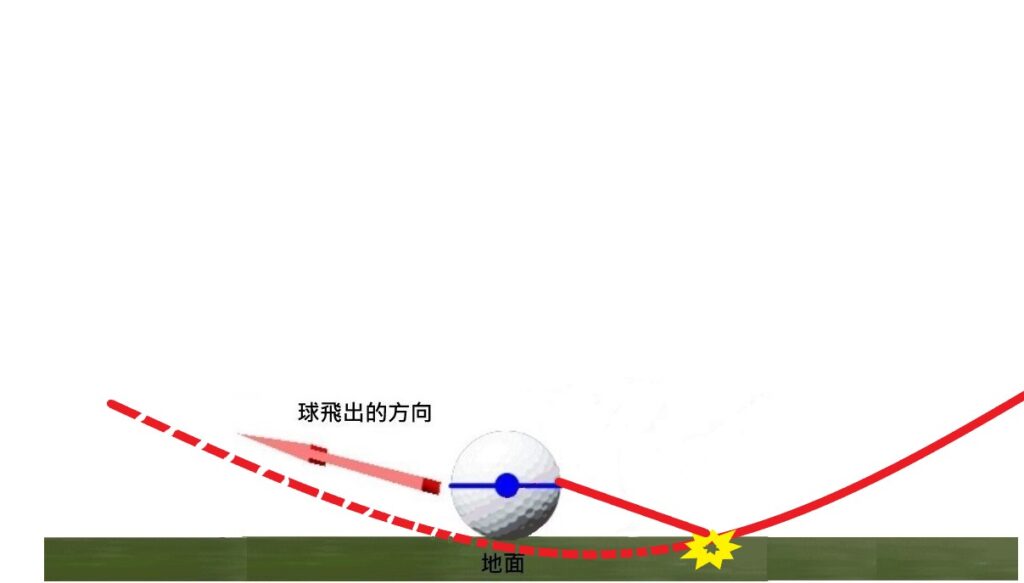

厚擊球的形成示意圖

路徑在1與2之間進入觸球的話,可打出比較好的球質。

1與2之間,觸球越接近2的上緣球質越好。

如果於路徑2下方進入的話,先打到地面再觸到球,就會變成厚擊球。

從圖例看起來要進入路徑2之上好像很困難,似乎無法避免厚擊。

然而草皮跟球之間是有空隙的,在練習場上能乾淨觸球,實際下場就不會太困難。

打出這種厚擊球時,通常會出現下列狀況。

1.桿頭的動能被地面吸收,速度變慢。

2.桿面角度能幫助球飛起來,但打不高。

3.後旋量有,但比乾淨觸球時還差很多。

4.會先發出打到地板”咚”的聲音,再聽到觸球”咖嗆”的聲音。

5.直接來自地板反作用力道很強,手會感到異常震動,甚至受傷。

6.受到反作用力影響,收桿不自然。

改善的方向

打出厚擊或是剃頭,表示觸球時,沒有經過原先設定的位置。

有三種可能:

第一種:揮桿最低點穩定,但不是落在太前面,就是落在太後面。

如果是這樣的情形,把揮桿路徑變成平緩寬大的圓弧,

會比陡峭的揮桿路徑更有容許失誤的空間。

以陡峭的下桿路徑,正確執行的話也是可以擊出好球。

某些狀況需要這樣的方式才能打到球。

然而圓弧位移的話,容易出現剃頭或厚擊。

換成如下圖寬大平緩的路徑軌跡,桿面先觸到球,桿底再觸到地。

寬大平緩的路徑,即使早一點觸到地,球還是可以飛起來。

即使比預計的早一點觸球,也不容易形成削頂球。

第二種:揮桿最低點不穩定。

揮桿路徑最低點在地面之下,所以先打到地再彈起來打到球,變成削頂球第三類,或是厚擊球。

揮桿路徑最低點往上移太多,在球的赤道線之上,變成削頂球第二類。

第三種:削頂厚擊不固定發生,擊球穩定性要多加努力。

乾淨觸球測試法

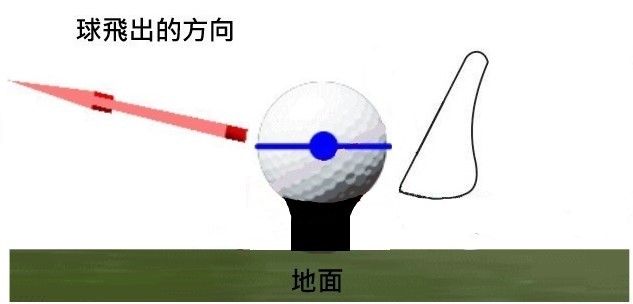

能否做到乾淨觸球,可將球放在練習場上最短的橡膠TEE上,打幾球看看。

如果厚擊的話,手比較不容易受傷;

而且先打到橡膠TEE而不是人工草皮墊,由手感跟聲音可以立即分辨。

如果削頂的話,沒有地板的反彈力,球不太會往上飛。

可立刻知道問題在哪裡,不會誤判,避免啃地受傷。

剛開始會覺得球都打不起來,因為瞄球的位置往上提了,身體的設定也要跟著微調,

<培養隨球所在位置微調身體設定的能力,遇到各種LIE也能擊出好球>

LIE:球所處於地面的狀態,如沙地,長草,或草痕等等。

結語

厚擊球與剃頭球是初學者常遇到的挫折,本篇可作為觀念輔助的參考。

祝大家練球愉快!!!

這篇文章會再次觀看,先加入書籤✰收藏網頁~

或以掃描QR CODE 加入。